| 胡坐(あぐら)は姿勢を崩した座り方というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。特に男性は普段の生活で胡坐で座る機会も多いですしね。しかし日本人が長い期間、座位としてきた胡坐座りにはメリットがあるはず。この記事では現代人に伝えたい胡坐座りのメリットについて紹介したいと思います。 |

胡坐とは?その意味と由来

胡坐(あぐら)とは座りかたの一つで、両ひざを左右に開き体の前で

足首を組む座り方です。

胡坐の「胡」とは、古代中国の北方や西方に住む民族の蔑称で

これらの(漢民族から見た)異民族が用いていた座り方という意味です。

日本ではかつては正式な座り方でして、男性のみなならず女性も胡坐で座って

いました。

胡坐座りのメリット

現代人に伝えたい胡坐座りのメリット

それは「姿勢改善のトレーニングになる」です。

くわしく説明します。

胡坐の基本姿勢とは

胡坐の基本姿勢とは、両ひざを左右に開き、両足を体の前で組みます。

そのため「足組(あぐむ)」ともいわれています。

床に接しているのは骨盤と両足首です。

特に骨盤には上半身の重みをしっかりと乗せるようにします。

そのためには背中を真っすぐにする必要があります。

現代人は骨盤が過剰に前傾や後傾している人が多く、

前傾が強いと反り腰になり、後傾が強いと背中が曲がってしまいます。

案外正しい姿勢で座れる人は少ないのではないでしょうか?

正しい姿勢で座るコツ それは「坐骨で座る」です。

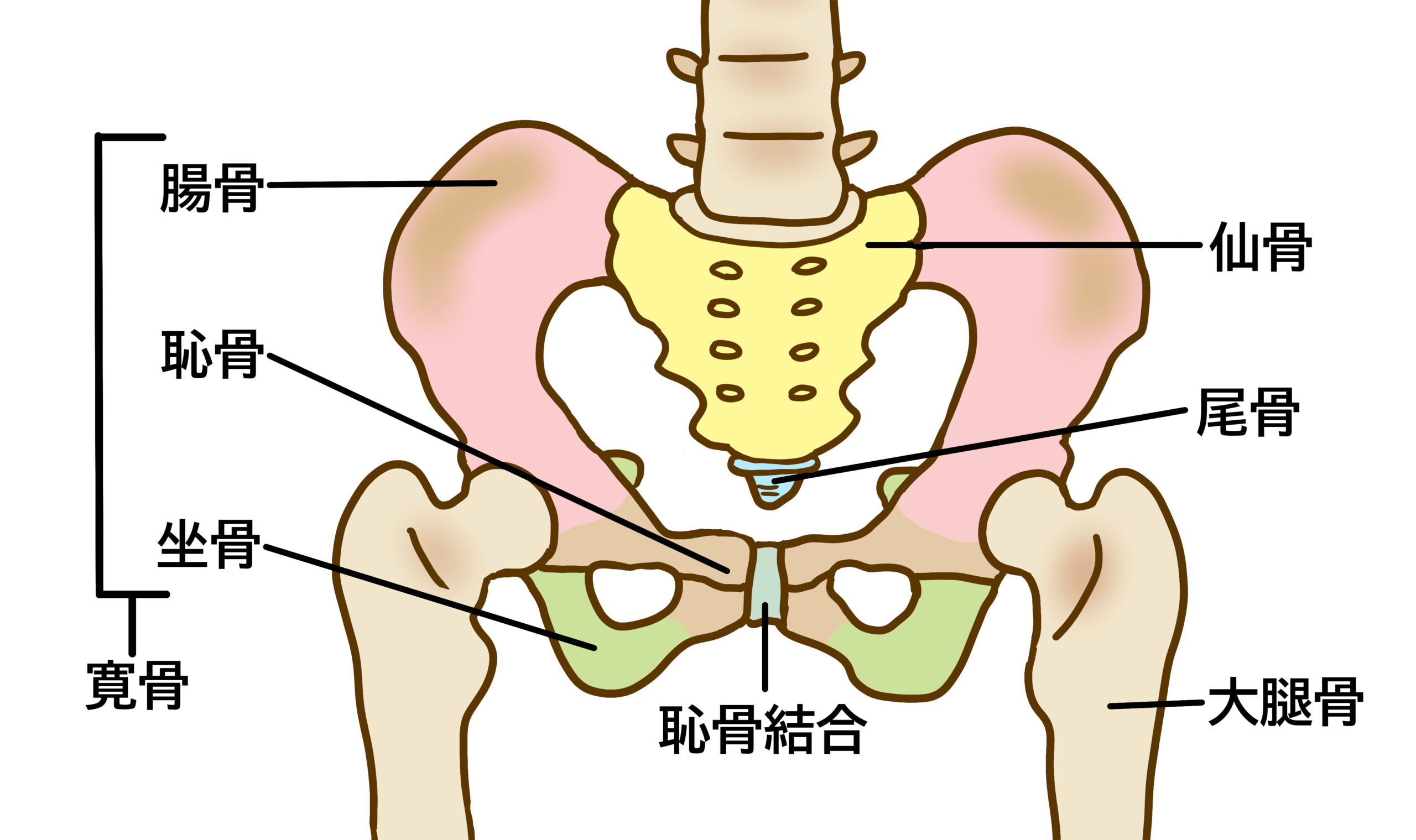

坐骨で座る

坐骨とは骨盤を構成している骨の一つです。

骨盤の下部にあり、左右一対の形をしています。

この坐骨を意識して座ることを「坐骨で座る」と言います。

具体的には坐骨で上半身の体重を支えるようにします。

この時に坐骨を意識しやすいのが「胡坐」なんですね。

坐骨を立てる

坐骨に上半身の重みを掛けるには「坐骨を立てる」必要があります。

まず、胡坐で座ります。

床に直接座った方が坐骨を感じやすくなりますので、クッションなどは

ないほうが良いです。

つぎに自分の坐骨を触ってみます。

お尻の下に手を入れると、お尻の真ん中(肛門の近く)あたりでゴリゴリとあたる

骨があると思います。

それが坐骨です。

左右の坐骨が確認できたら、骨盤を前後に動かして床と坐骨が当たるようします。

床と接している坐骨を一番感じる位置を探ります。

この骨盤を前後に動かすときの注意点として「骨盤の位置を変える」ようにしてください。

骨盤を傾けて調整しがちですが、こうすると坐骨を立てることが難しくなります。

両手で体を浮かすようにして骨盤の位置を変えて、坐骨を一番感じる位置を探してください。

思ったより体の後ろ側だという方、正解です。

良い位置が見つかったら上半身の重みを坐骨に乗せていきます。

こうすると骨盤の上に上半身がしっかりと立ち良い姿勢をとることが出来ます。

正座やイスとの違い

正座やイスに座っても坐骨は意識できます。

というかどんな座り方でも坐骨を立てた座り方をしたいですよね。

ただ、正座やイスに比べて、胡坐で座ると上半身の重みがダイレクトに

坐骨に乗るので感覚を身につけ易い利点があります。

まずはしっかりと胡坐座りで感覚を養いましょう。

身体的姿勢が心理に与える影響

身体の姿勢は心理に大きな影響を与えます。

良い姿勢をとると深い呼吸が出来るようになり、副交感神経により

リラックスできるようになります。

背骨が正しい位置にあると自律神経も整いやすくなります。

また、姿勢が良いと自信が高まり、他人に対してポジティブな印象と与えることが

できます。

瞑想と胡坐座りの相性

座禅では結跏趺坐という胡坐に似た座り方をしますが、結跏趺坐が難しい場合は

胡坐座りでも良しとするところが多いです。

心と体のつなげて心身のバランスを整えるヨガのアーサナ(姿勢・ポーズ)

にも胡坐座りが用いられています。

これは瞑想と胡坐の相性が非常に良いということ証ですね。

胡坐座りは、気落ちを落ち着かせることができて、長時間すわることが出来る

座法であるということです。

現代生活における胡坐の変化

現代生活における胡坐座りはどちらかといえば「姿勢の悪い座り方」という

イメージではないでしょうか?

「どうぞ足をお崩しください。」と言われて胡坐座りになる場面を思い起こすことが

出来るでしょう。

これは「正座」が和室における正しい座り方という認識があるためです。

それが故に胡坐で姿勢よく座るという意識が薄れてきたのかも知れません。

胡坐=楽な座り方=背中の曲がった姿勢の悪い座り方という図式ですね。

正座は江戸時代頃から正式な座り方として普及されましたが、

それ以前は胡坐も正式な座り方だったんです。

当然、背筋も伸びてお腹にしっかりと力が入る座り方だったのは

想像に難くありません。

戦国時代の武士の座り方

戦国時代の武士の座り方は胡坐座りか立膝でした。

これは次の行動に素早く移行できる座り方だからです。

行動の遅れがそのまま自分の命に直結していた時代ですからね。

また、当時の建物などは畳などはなく板張りでした。

当主などは敷物がありましたが、家臣などは板の上にそのまま座っていました。

その状態でも長時間座っているためには胡坐座りが適していたんでしょう。

胆力がなければ生きていられなかった時代において用いられた座り方

それが胡坐です。

胡坐座りで行うもう一つのトレーニング

胡坐座りでのもう一つのトレーニングを紹介します。

それは「胡坐スクワット」です。

やり方は「立位から胡坐座りをして、また立位に戻る」です。

まずは両足を交差します。

次に体を極力倒さないようにして腰を落としていきます。

座った時になるべく坐骨が良いポジションに来るようにしましょう。

胡坐が出来たら姿勢はなるべくそのままで立ちます。

座る時と立つ時に「どっこいしょ」とならないように注意してください。

戦国時代の武士たちはこのような所作で座っていたようです。

時代劇に出演する俳優さんたちもこの座り方を稽古するそうですよ。

こんどチェックしてみてください。

自分が戦国大名になった気分で悠々と座ってみましょう。

これ結構キツイですよ。

「全身のバランス」や「足首の柔軟性」が要求されるので

自信のない方は無理をなさらないようにしてください。

また、最初は坐骨を床にぶつけない様にクッションを敷くのもありです。

まとめ

今回の記事では現代人に伝えたい胡坐座りのメリットを紹介しました。

胡坐座りのメリット、それは「姿勢改善のトレーニングになる」でした。

姿勢が改善されると心身に良い影響を与えます。

胡坐は「坐骨で座る」感覚を身につけるのに適した座り方です。

坐骨で座ることが出来ると上半身の重みがしっかりと骨盤に乗りますので

背骨がスッキリと立ち姿勢が良くなるんですね。

坐骨で座るには坐骨を意識して「坐骨を立てる」必要があり、

胡坐座りでは坐骨が床に直に接するのでその感覚を掴み易くなります。

昔は正式な座り方であった「胡坐座り」。

胡坐座りのメリットを理解して普段の生活でも取り入れましょう。

体力に自信がある方は、胡坐で行うもう一つのトレーニング「胡坐スクワット」

にもチャレンジしてみてください。

全身のバランス、股関節や足首の柔軟性が求められるエクササイズです。

まあ、武士たちはこのくらいは平気でできていたんしょうね。

最後までお読みいただきありがとうございます。

この記事が皆様の身体創りの一助になれば幸いです。

コメント